Компания Intel наконец-то совершила долгожданную революцию и полностью переработала структуру процессора в новом поколении Arrow Lake, но есть нюансы… Монолитный кристалл уступил место чиплетам, что привело к ощутимому приросту в одних задачах, предоставило возможности расширить функциональность тем же NPU, однако и породило немало проблем, например в гейминге.

Для желающих узнать больше о ключевых особенностях нового поколения, его архитектуры, а также специфики теплораспределительной крышки рекомендуем ознакомиться с обзором Core Ultra 9 285K, где все эти аспекты детально проанализированы.

| Процессор | Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 5 245K | Core i9-14900K | Core i7-14700K | Core i5-14600K |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ядро | Arrow Lake‑S | Arrow Lake‑S | Arrow Lake‑S | Raptor Lake‑S | Raptor Lake‑S | Raptor Lake‑S |

| Разъем | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |

| Техпроцесс, нм | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |

| Количество ядер (потоков) | 8P+16E (24) | 8P+12E (20) | 6P+8E (14) | 8P+16E (32) | 8P+12E (28) | 6P+8E (20) |

| Базовая частота, ГГц | 3,7P/3,2E | 3,9P/3,3E | 4,2P/3,6E | 3,2P/2,4E | 3,4P/2,5E | 3,5P/2,6E |

| Частота Turbo Boost 2.0, ГГц | 5,5P/4,6E | 5,2P/4,6E | 5,2P/4,6E | 5,6P/4,4E | 5,5P/4,3E | 5,3P/4,0E |

| Частота Turbo Boost Max 3.0, ГГц | 5,6 | 5,5 | - | 5,8 | 5,6 | - |

| Thermal Velocity Boost, ГГц | 5,7 | - | - | 6,0 | - | - |

| Разблокированный для повышения множитель | + | + | + | + | + | + |

| L1-кэш, Кбайт | 8 x (48 + 32) + 16 x (64 + 64) | 8 x (48 + 32) + 12 x (64 + 64) | 6 x (48 + 32) + 8 x (64 + 64) | 8 x (48 + 32) + 16 x (32 + 64) | 8 x (48 + 32) + 12 x (32 + 64) | 6 х (48 + 32) + 8 х (32 + 64) |

| L2-кэш, Кбайт | 8 x 3072 + 4 x 4096 | 8 x 3072 + 3 x 4096 | 6 x 3072 + 2 x 4096 | 8 x 2048 + 4 x 4096 | 8 x 2048 + 3 x 4096 | 6 x 2048 + 2 x 4096 |

| L3-кэш, Мбайт | 36 | 30 | 24 | 36 | 33 | 24 |

| Графическое ядро | Intel Graphics (4 Xe) | Intel Graphics (4 Xe) | Intel Graphics (4 Xe) | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 770 |

| Частота графического ядра, МГц | 300‑1900 | 300‑2000 | 300‑2000 | 300‑1650 | 300‑1600 | 300‑1550 |

| Поддерживаемая память | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-5600/ DDR4-3200 | DDR5-5600/ DDR4-3200 | DDR5-5600/ DDR4-3200 |

| Каналов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| TDP/MTP, Вт | 125/250 | 125/250 | 125/159 | 125/253 | 125/253 | 125/181 |

| Стоимость на старте продаж, $ | 589 | 394 | 309 | 589 | 409 | 319 |

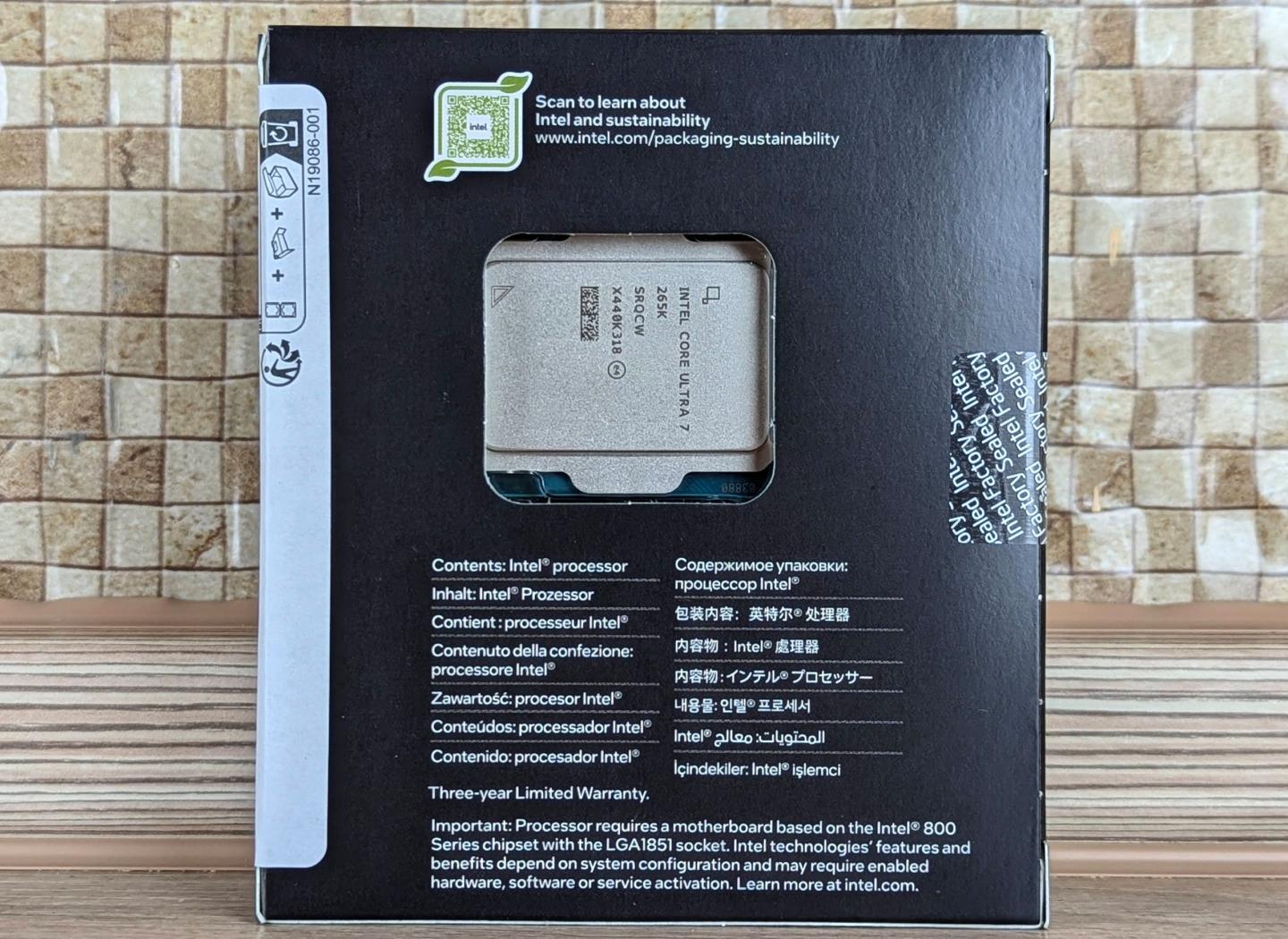

Упаковка и комплектация

К счастью в этот раз удалось достать процессор в стандартной комплектации. Как всегда, перед нами компактная коробка с соответствующей полиграфией. На обратной стороне присутствует вырез, через который можно рассмотреть CPU внутри.

В комплектации также находятся документация и наклейка на корпус. Больше комплектацией ничего не предусмотрено, если не считать пластиковый кейс для чипа.

Внешний вид процессора:

Напоминаем, остальные детали можно узнать в обзоре Intel Core Ultra 9 285K.

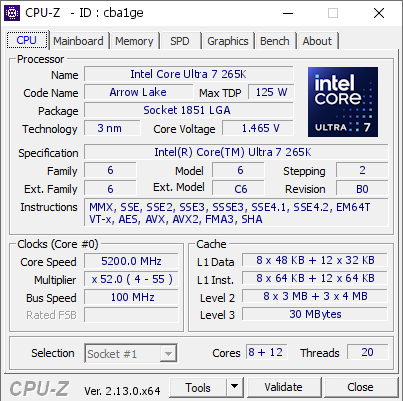

Возможности процессора

Процессоры Arrow Lake совместимы только с памятью DDR5, которая в заводском режиме способна работать до уровня DDR5-6400 включительно в режимах Gear 2 и Gear 4, все что выше классифицируется как оверклокинг. На борту восемь P‑cores, а также двенадцать E‑cores, что дает в сумме 20 ядер и 20 потоков. Первые работают на базовой частоте 3900 МГц с возможностью ускорения до 5400 МГц (5500 МГц с Turbo Boost Max 3.0), вторые работают на 3300 МГц с возможностью ускорения до 4600 МГц. Общий TDP разделен на два типа. Processor Base Power заявлена на уровне 125 Вт, а Turbo Power — в 250 Вт. Объем Smart Cache составляет 30 МБ.

Стандартная версия процессора предполагает наличие интегрированного графического ядра Intel Graphics с четырьмя ядрами Xe. В распоряжении пользователя находятся 512 шейдерных процессоров, четыре процессора Ray Tracing, 16 ROP, 32 TMU. Базовая частота графического ядра составляет 300 МГц с возможностью ускорения до 2000 МГц. Так что это полноценная копия IGP старшего процессора Core Ultra 9 без каких-либо изменений в меньшую или большую сторону.

Оверклокинг

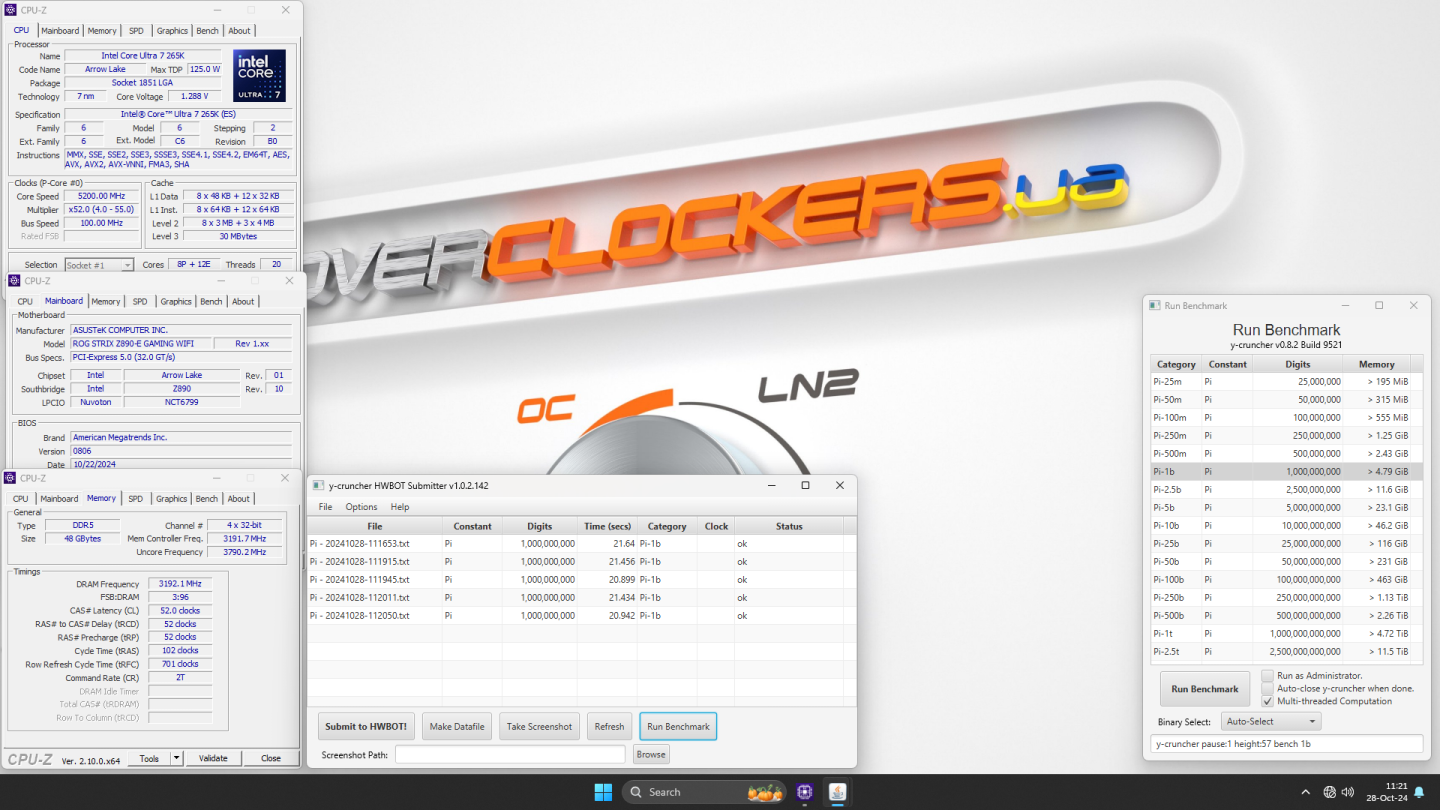

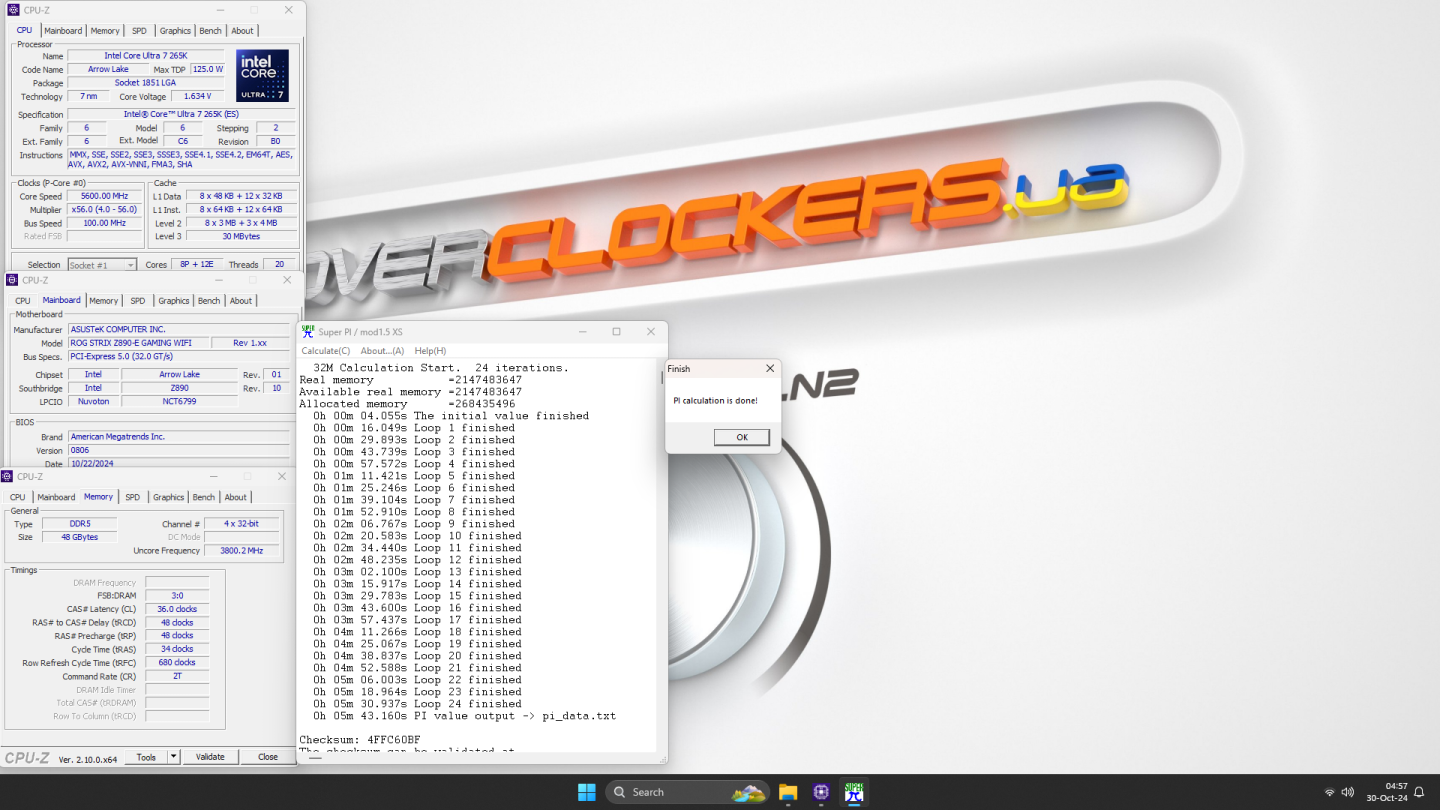

О новых возможностях уже говорилось в обзоре Intel Core Ultra 9 285K. Узлы NGU, D2D, а также NPU не трогались и продолжали работать на фабричных настройках. Процессор был разогнан до 5600 МГц по всем P‑cores, а также 5000 МГц по E‑cores. Это был адаптивный режим без использования TVB и V/F Offset. Лимиты энергопотребления полностью сняты, однако защита Max Voltage Limits работала в штатном режиме. Оперативная память работала в режиме DDR5-8000 CL36-48–48–34–2T и Gear 2.

Методика тестирования

В связи с большим количеством участников тестирования невозможно привести каждый стенд в идеально равные условия среди остальных, поэтому имеют место небольшие расхождения драйверов и подобного.

Настройки у всех участников тестирования заводские (или аналогичные после CLEAR_CMOS или OPTIMIZED_DEFAULTS), исключение — частота памяти, установленная на рекомендованную производителем для конкретного процессора (тайминги JEDEC), а также опции Above_4G_Decoding и ReSize_BAR были включены на всех платформах, где они предусмотрены. Управление оборотами вентилятора — автоматическое (в случае присутствия аппаратных переключателей вроде Wraith Prism они устанавливаются в минимальный режим). В ОС включены опции Memory_integrity и Core_isolation для приближения к стандартным условиям эксплуатации.

Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию (для периода балансировки электроэнергии в период октября 2022 — февраля 2023 показатель был на уровне 14–20 °C, а для периода мая — августа 2024 имели место температуры 20–35 °C). Измерение энергопотребления платформы проводилось с помощью энергометра Feron TM55 в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX 0.7.0 или LinX 0.7.0_AMD, используется problem size 46290) и без него. Некоторые участники тестирования также получили прямой замер EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (режим Averaging 119ms — 4096 samples), или комплекса BENCHLAB (опрос датчиков каждые 100 мс). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, 30 минут и идентичный стресс-тест LinX, как при измерении энергопотребления. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Спец-тесты вроде влияния одного канала памяти выполнялись трижды, а в их результатах указано среднее арифметическое.

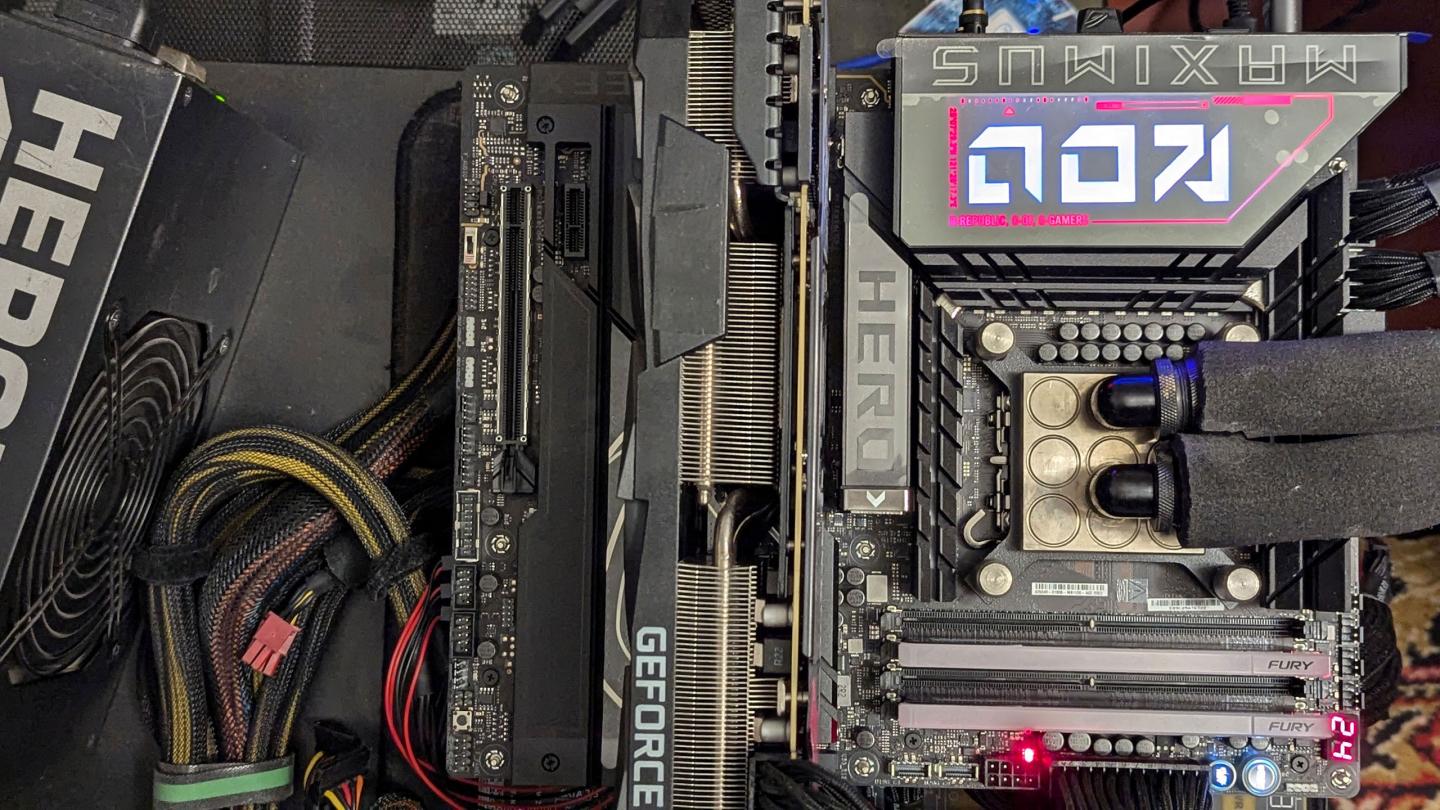

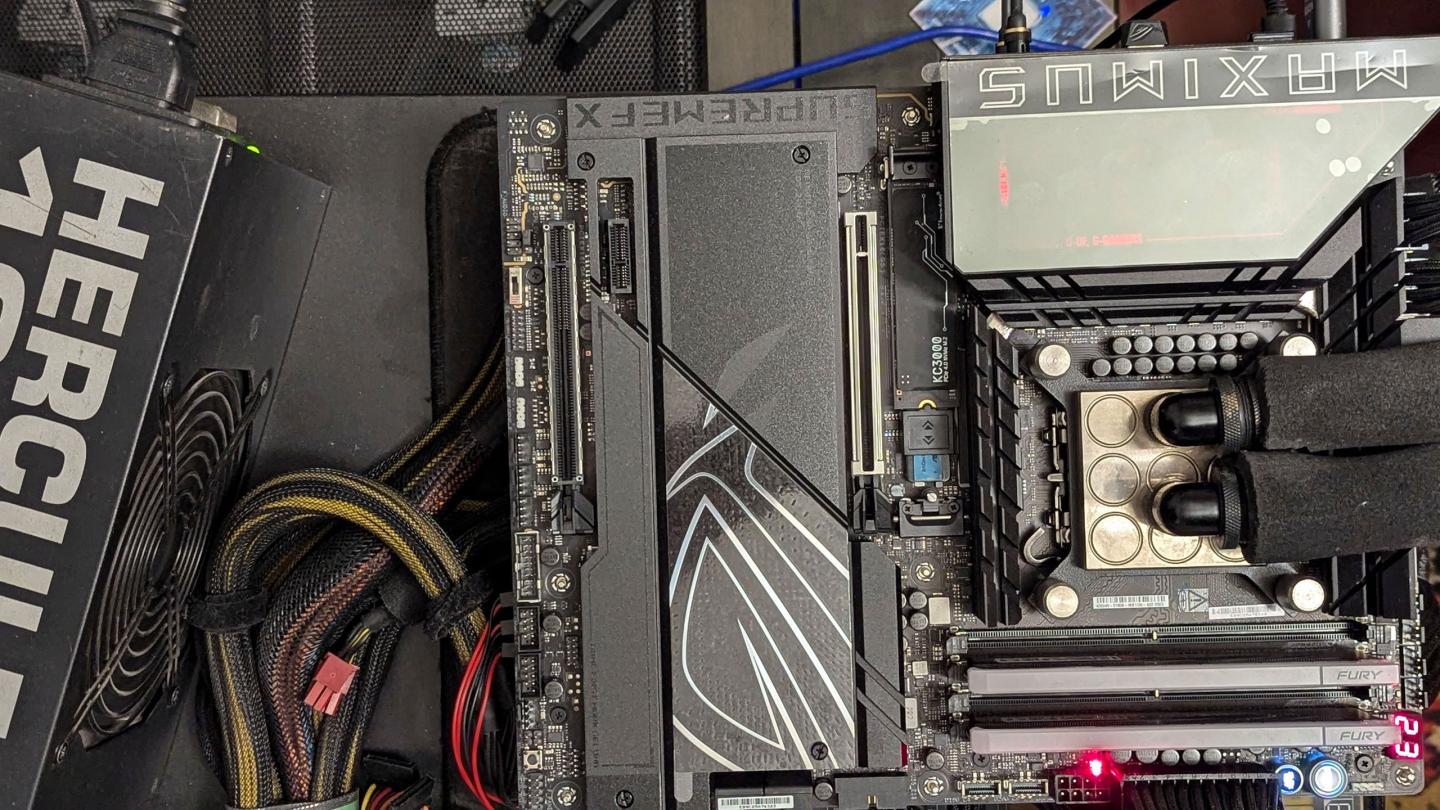

Главный тестовый стенд

Тестирование выполнялось с такими компонентами:

- процессор №1: Intel Core Ultra 9 285K;

- процессор №2: Intel Core Ultra 7 265K;

- система охлаждения: контур СВО с чиллером;

- материнская плата: ASUS ROG Maximus Z890 Hero (UEFI 0805);

- память: Kingston Fury Renegade KF580C36RLAK2-48 (DDR5-8000, 2×24 ГБ, CL36-48–48-128 2T, 1,45 В);

- видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI Ventus 3X 24G OC, mod firmware 390W Gigabyte Gaming OC);

- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);

- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);

- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);

- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 24H2 x64 (26100.2033), актуальные обновления на момент середины октября 2024 года.

Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.

Тестовые стенды других участников можно посмотреть в предыдущих материалах. ASUS ROG Crosshair X870E Hero, ROG Maximus Z890 Hero, Intel Core i9-14900K и Core i9-14900KF, AMD Ryzen 9 9950X.

Тестирование

Мы не дублируем промежуточные тесты, а также общее тестирование. Читатель может узнать возможности интегрированной графики, специфику энергопотребления, проверку влияния, так сказать, «HTless»-режима в обзоре Intel Core Ultra 9 285K.

Напоминаем, что процессоры серии «K» не имеют в комплекте поставки какой-либо системы охлаждения, поэтому анализ температур не имеет смысла. Этот самый температурный режим адаптивен к возможностям конкретного кулера, который пользователь будет использовать в рамках своей системы.

Телеметрия процессора во время простоя:

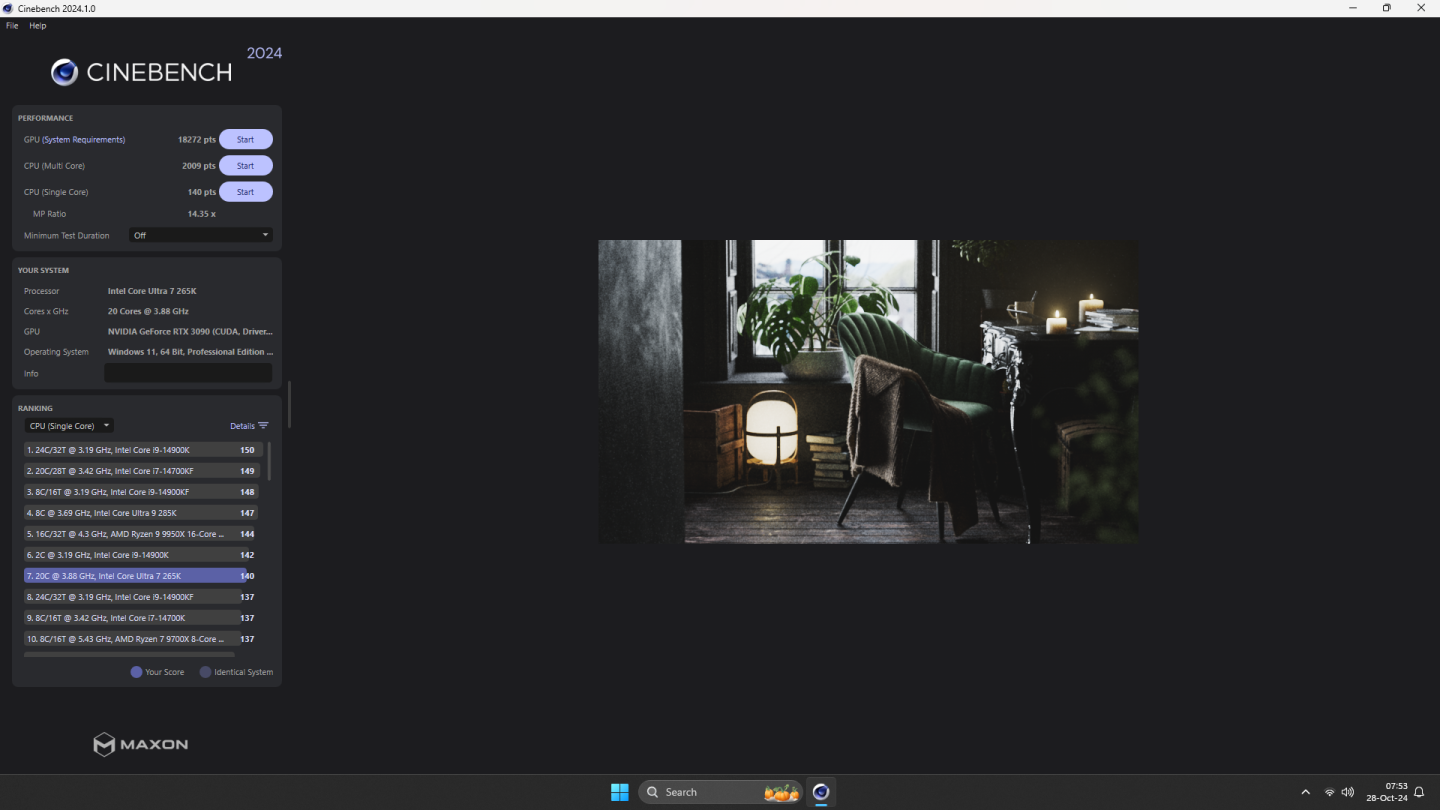

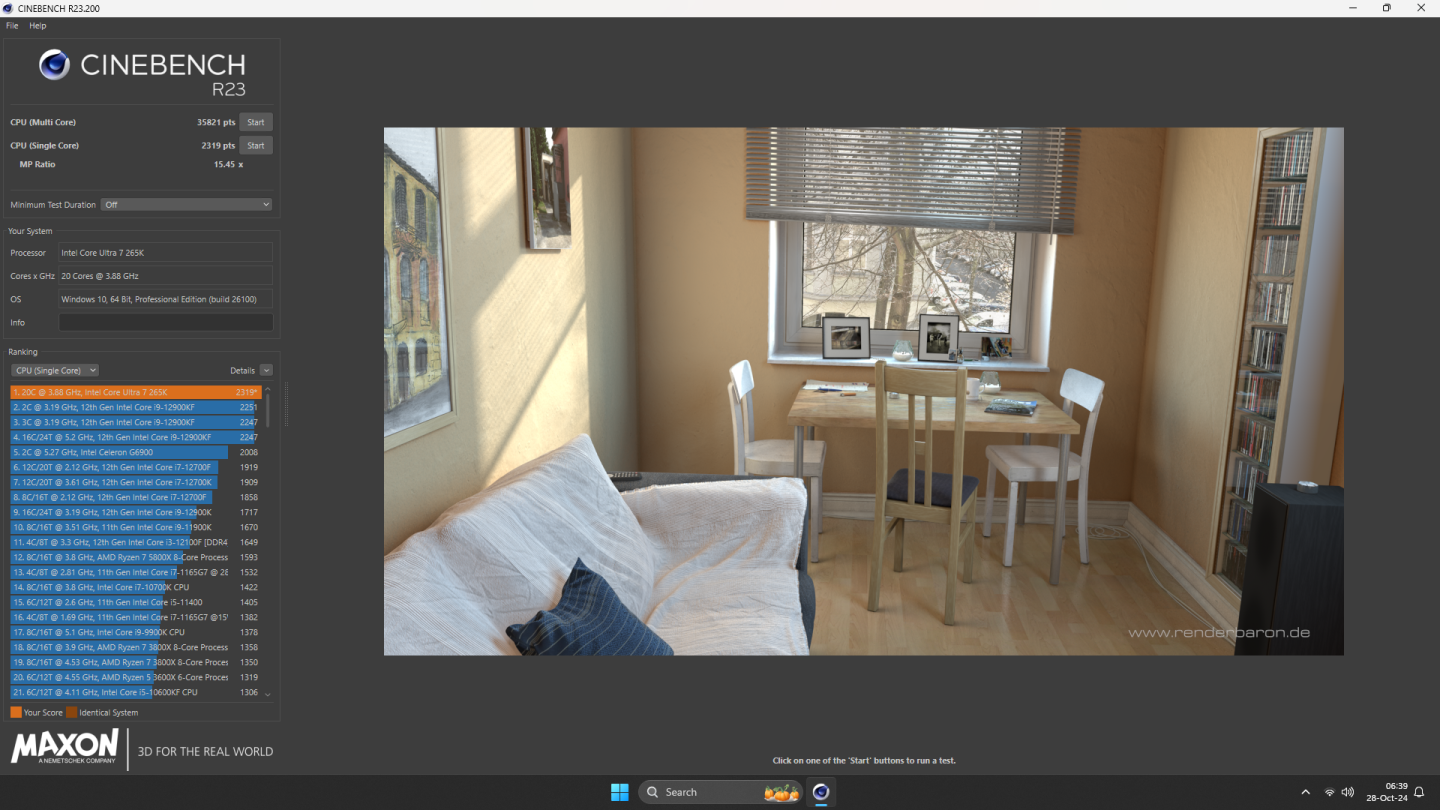

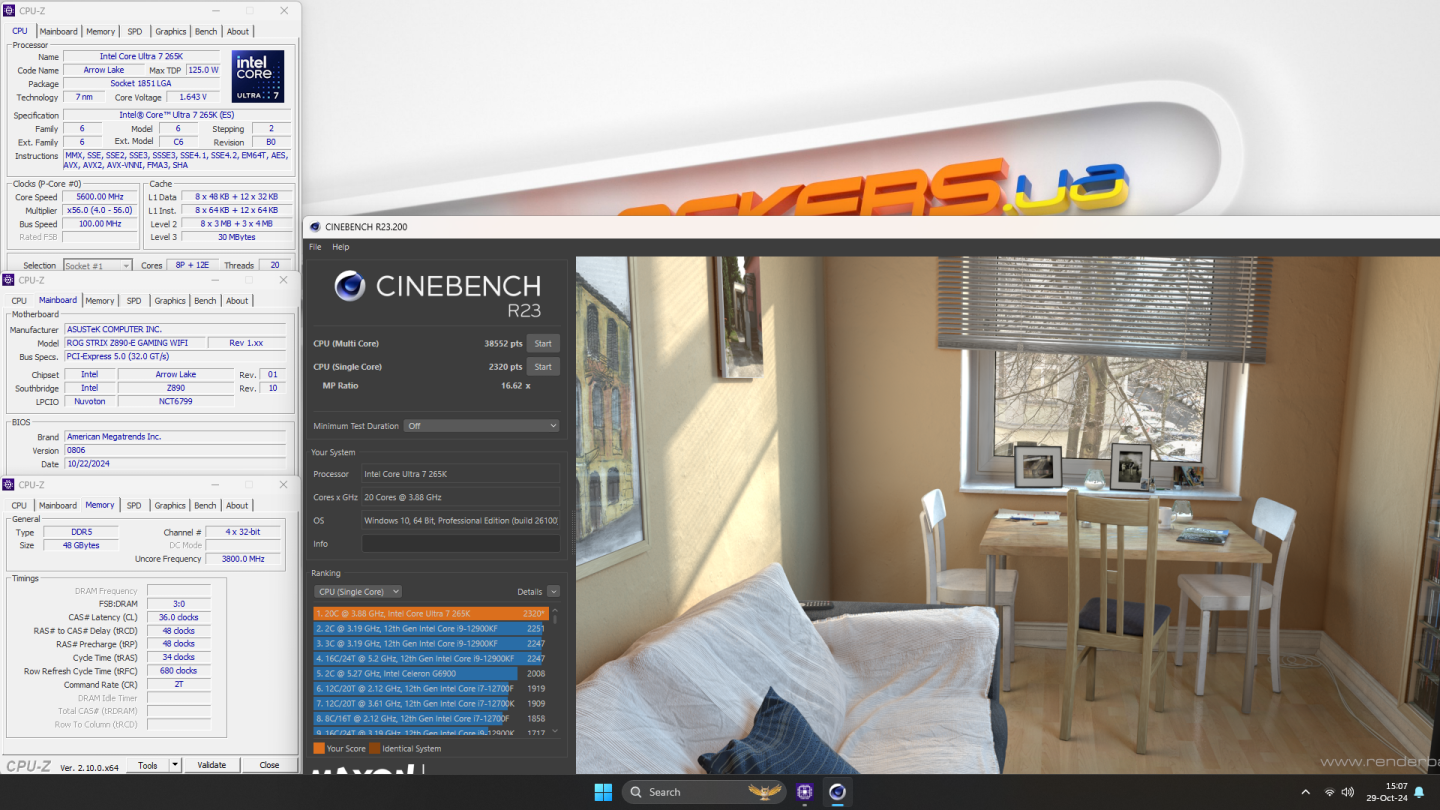

Заводской режим обеспечивает работу процессора на средней частоте 4837,7 МГц по всем ядрам. Если говорить отдельно, то P‑cores работали на уровне 5195,2 МГц с максимальным ускорением одного ядра до 5200 МГц. E‑cores работали на средней частоте 4600 МГц, которая эквивалентна максимальному ускорению.

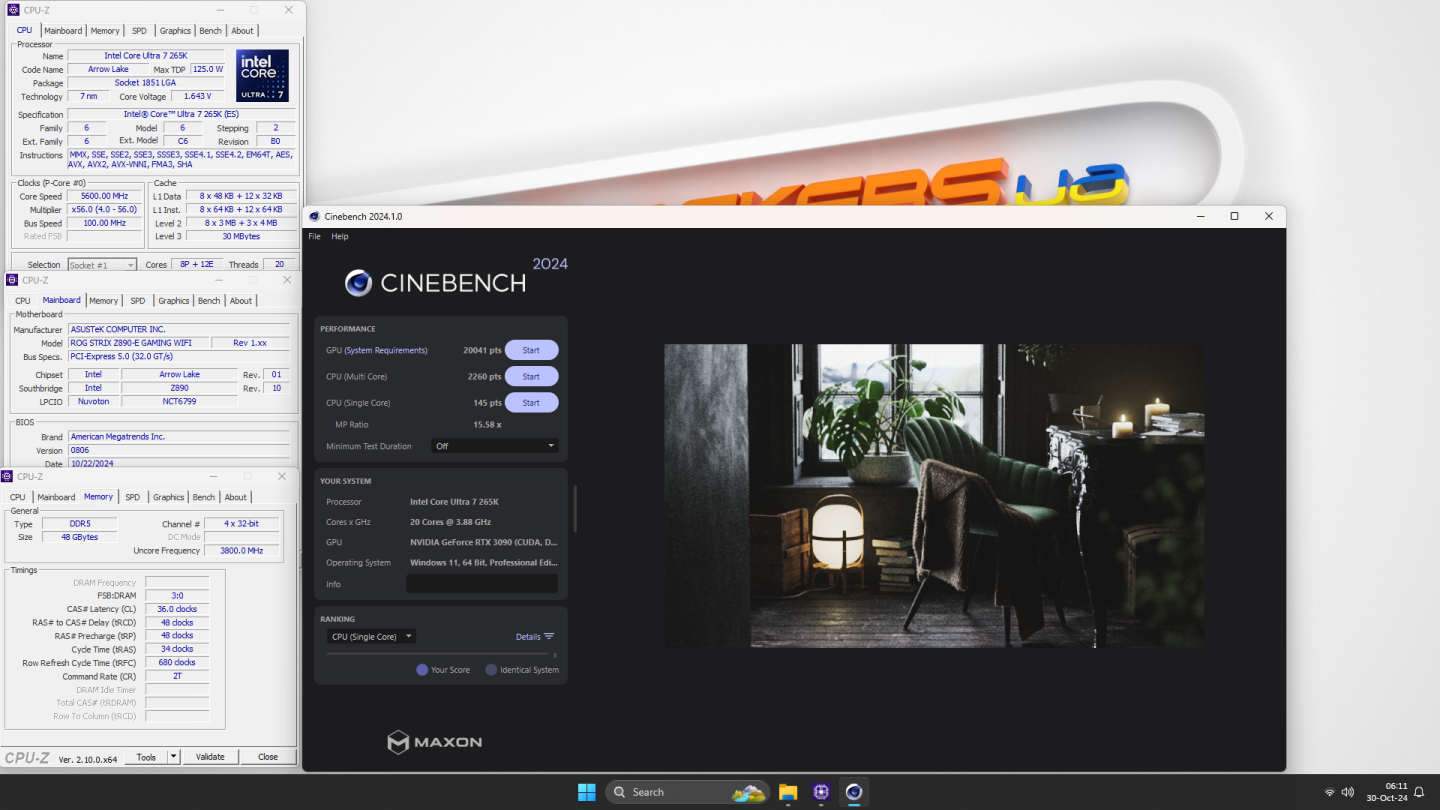

Ручонки оверклокера в деликатных антистатических перчатках обеспечили своими коварными «вне рекомендованных» настройками целых 5225,3 МГц средней частоты по всем ядрам. P‑cores работали на уровне 5579,9 МГц с максимальным ускорением одного ядра до 5600 МГц. E‑cores работали на частоте 5000 МГц идеально статично.

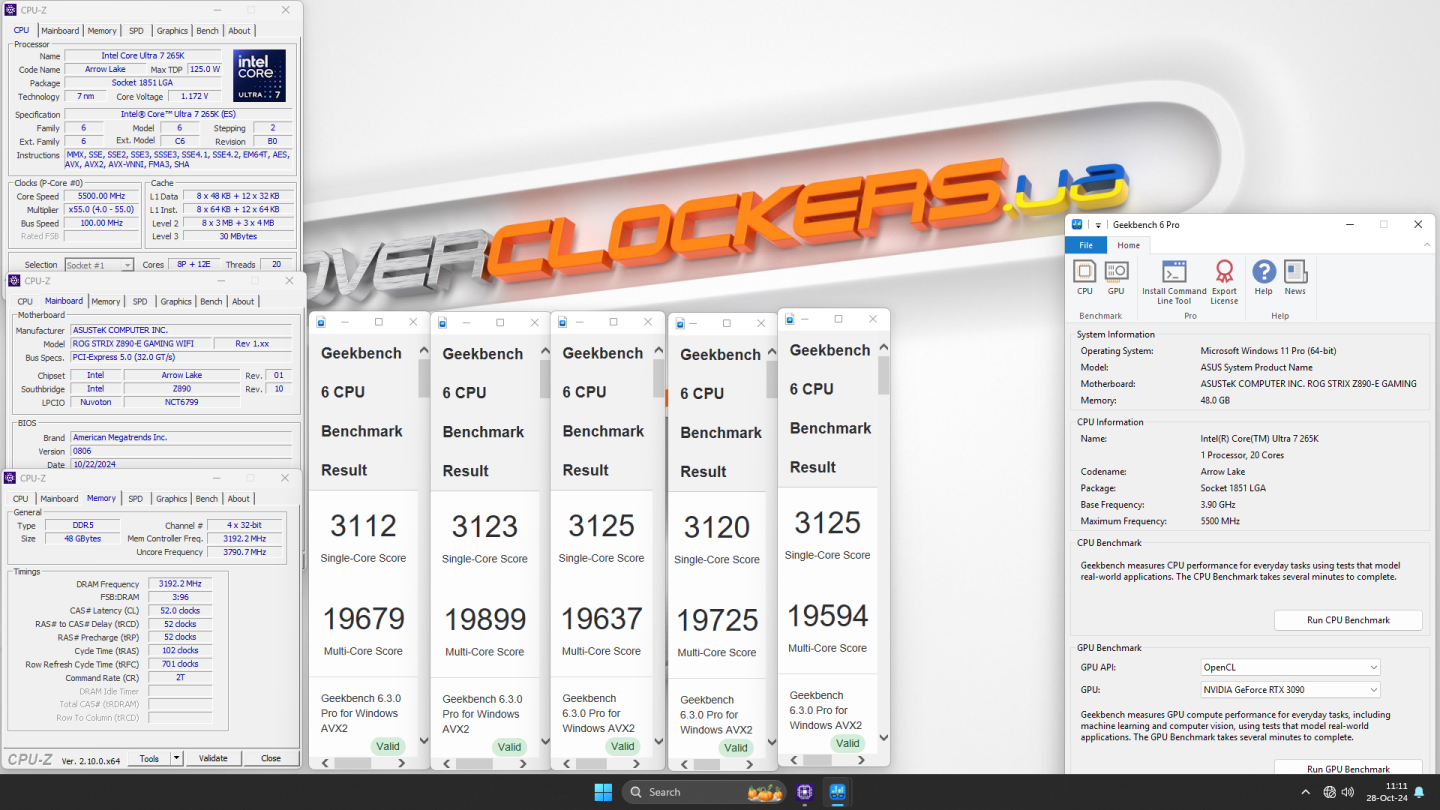

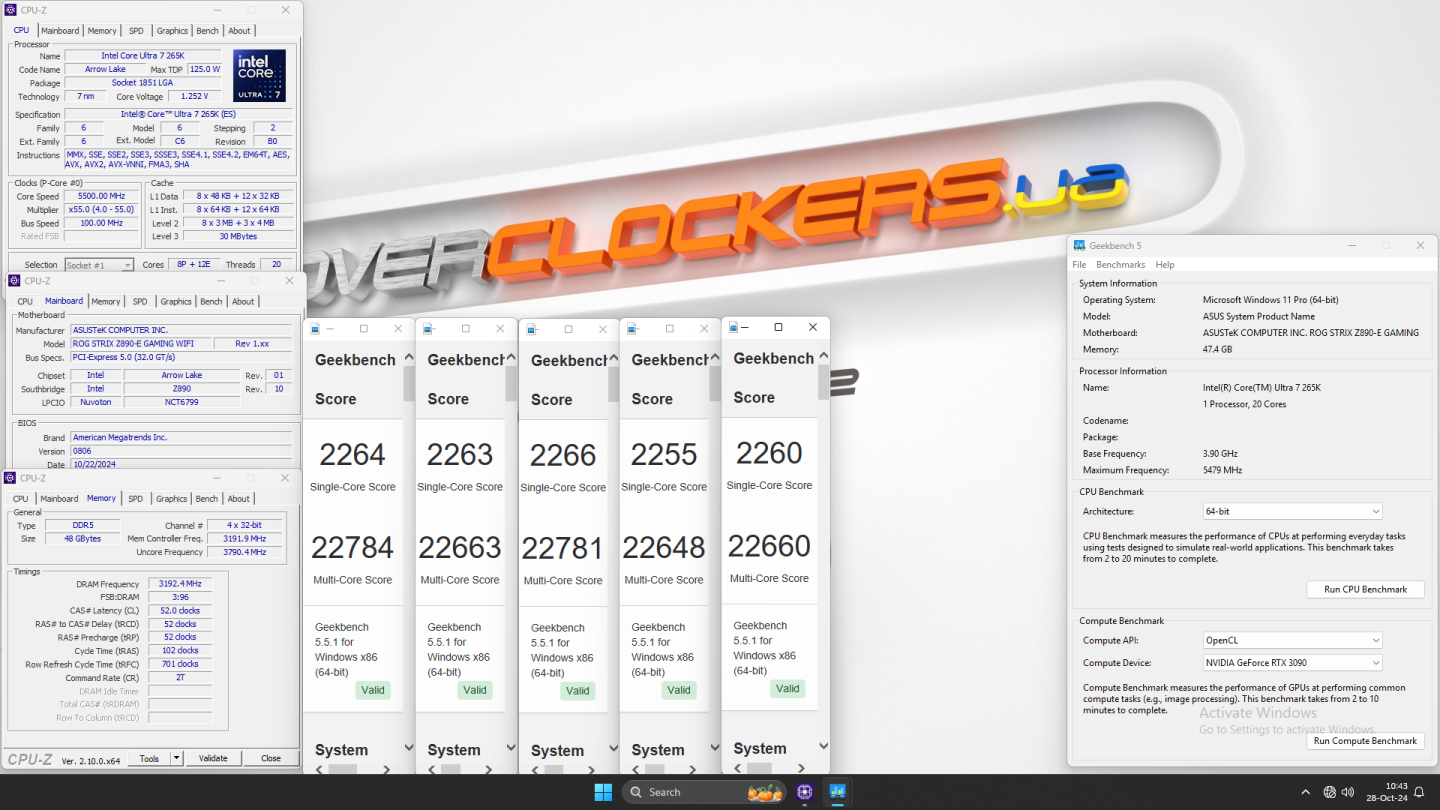

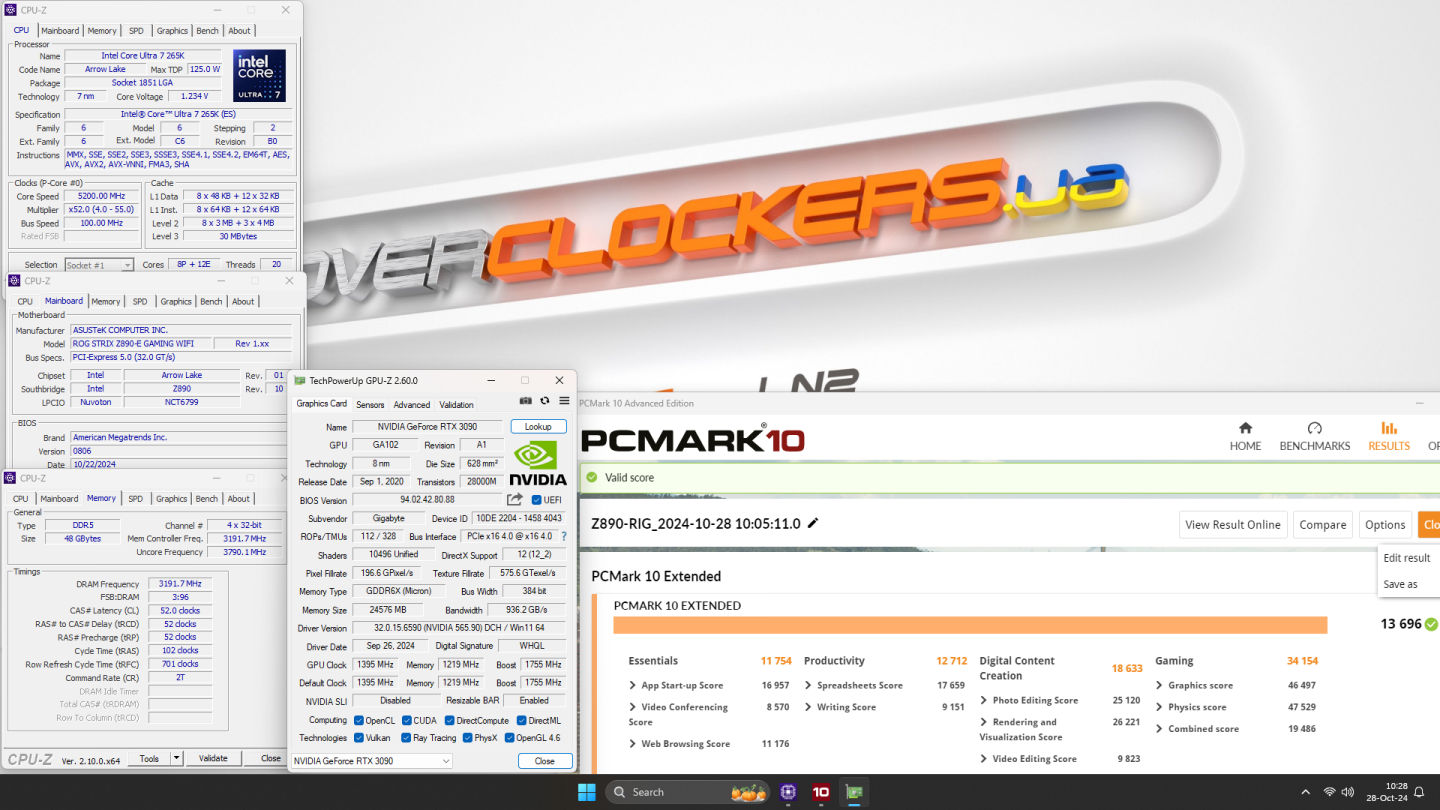

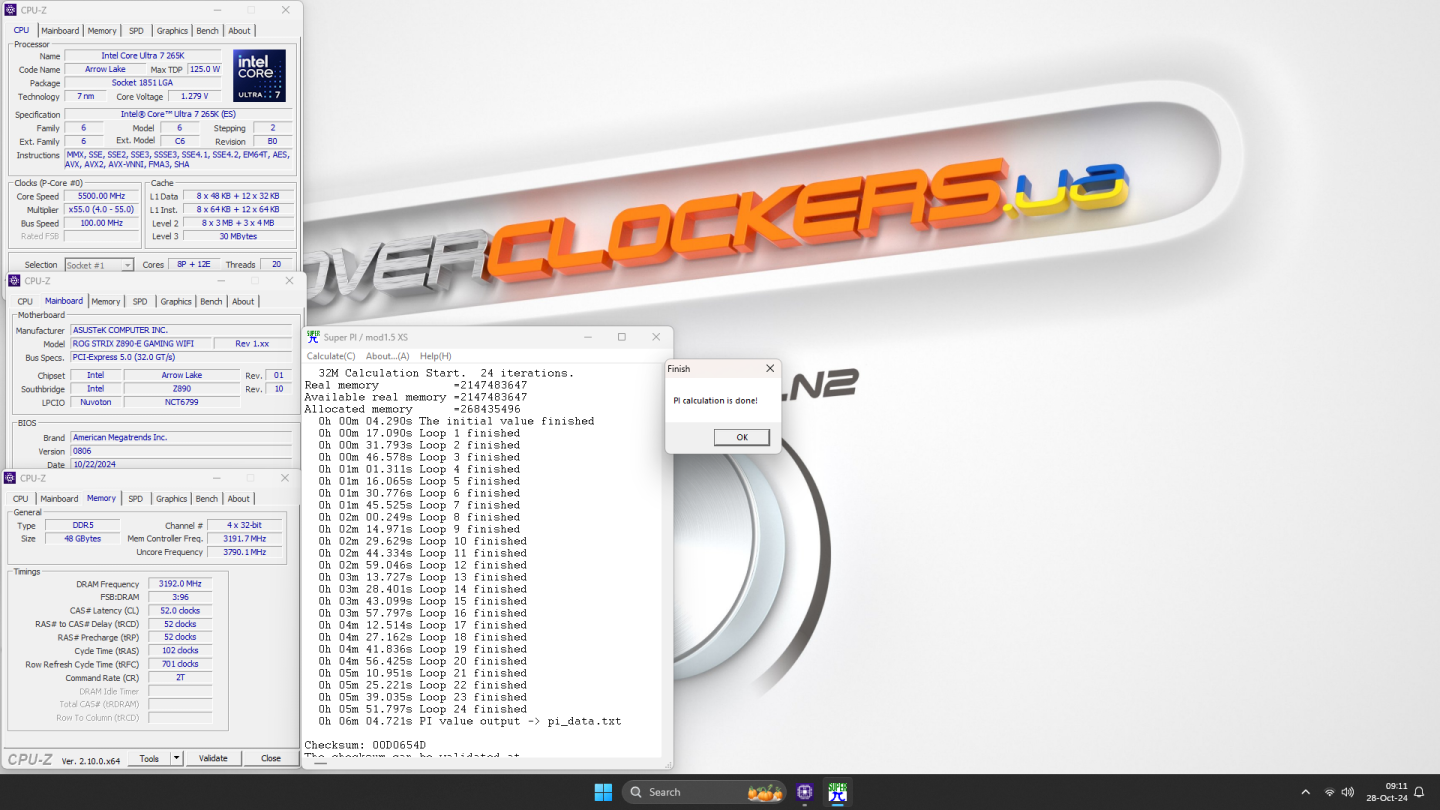

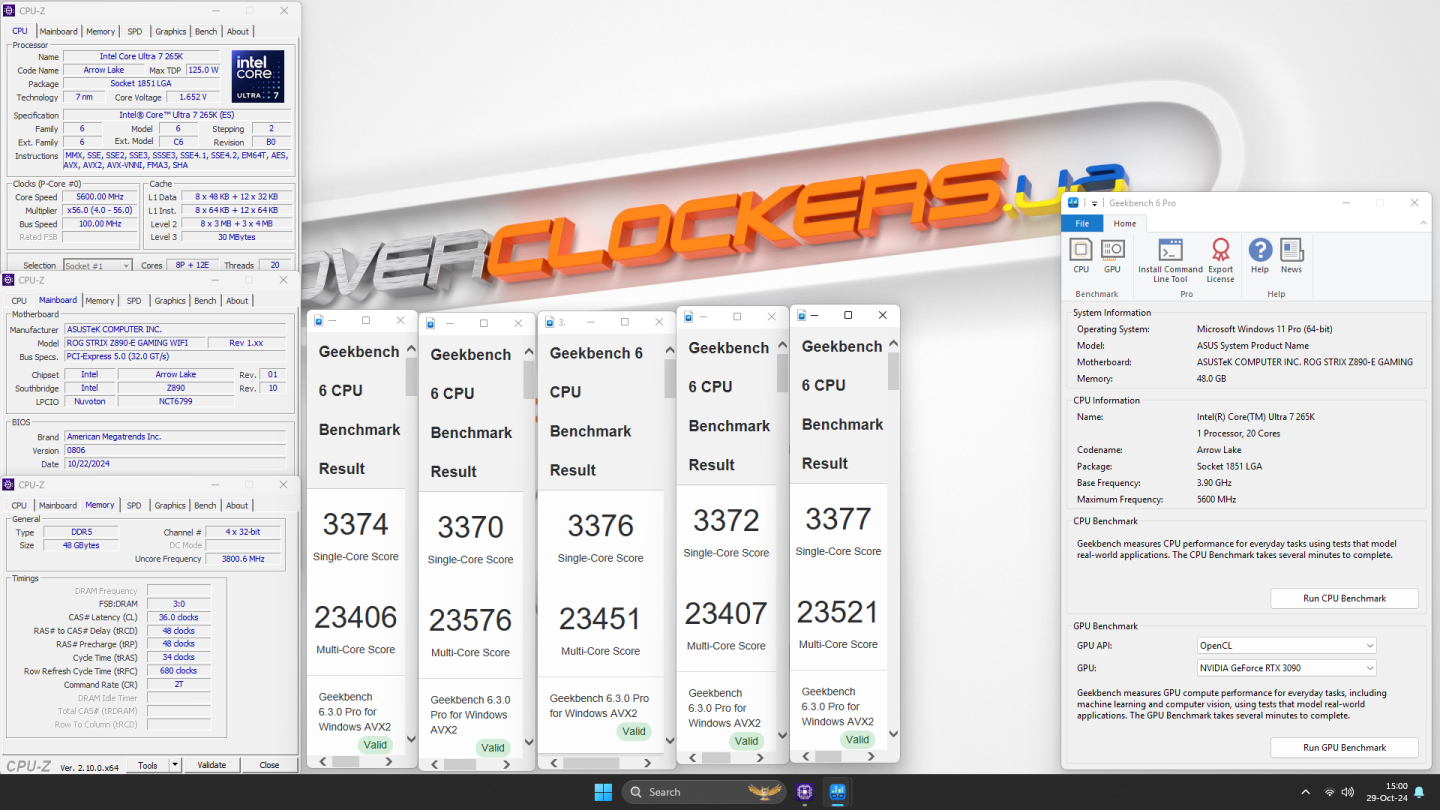

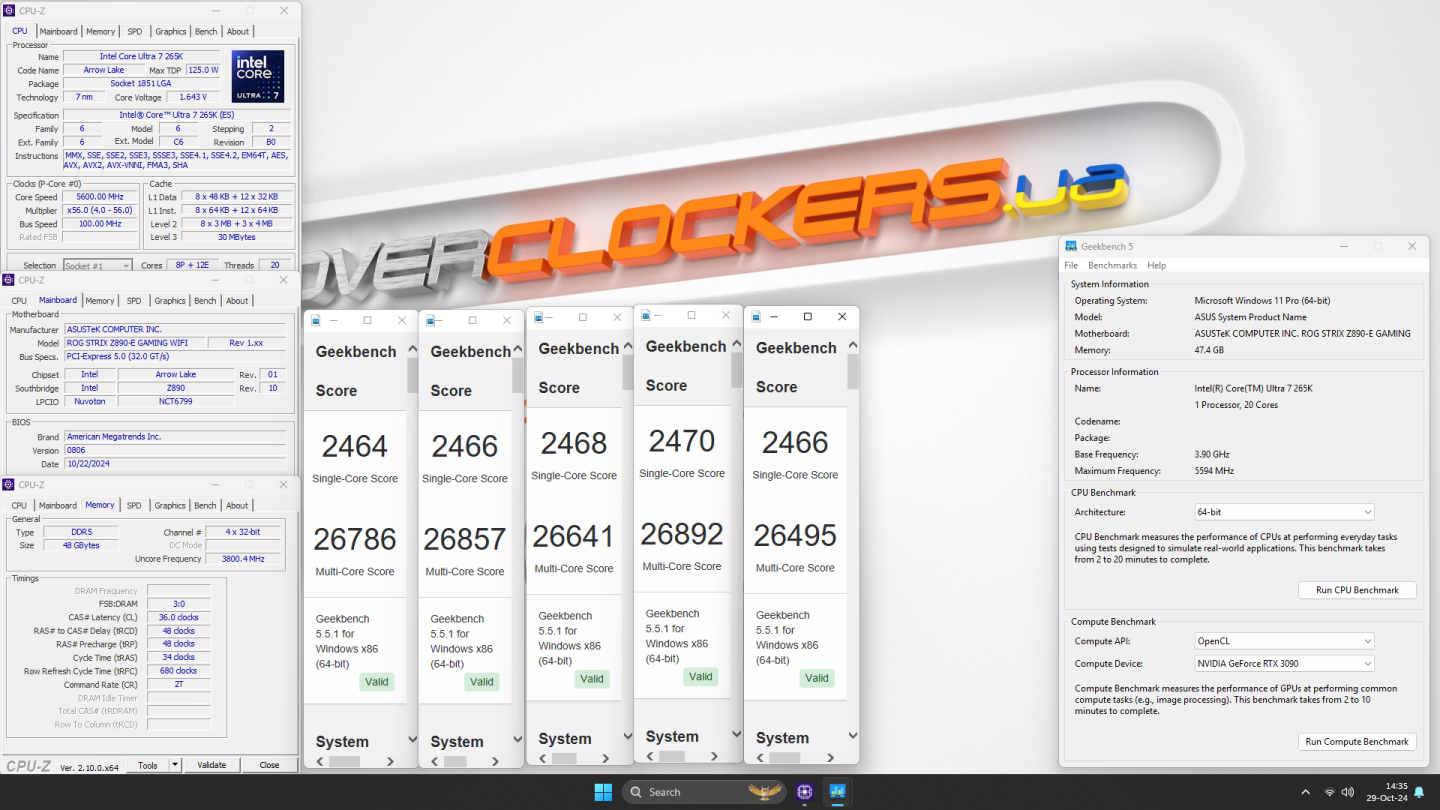

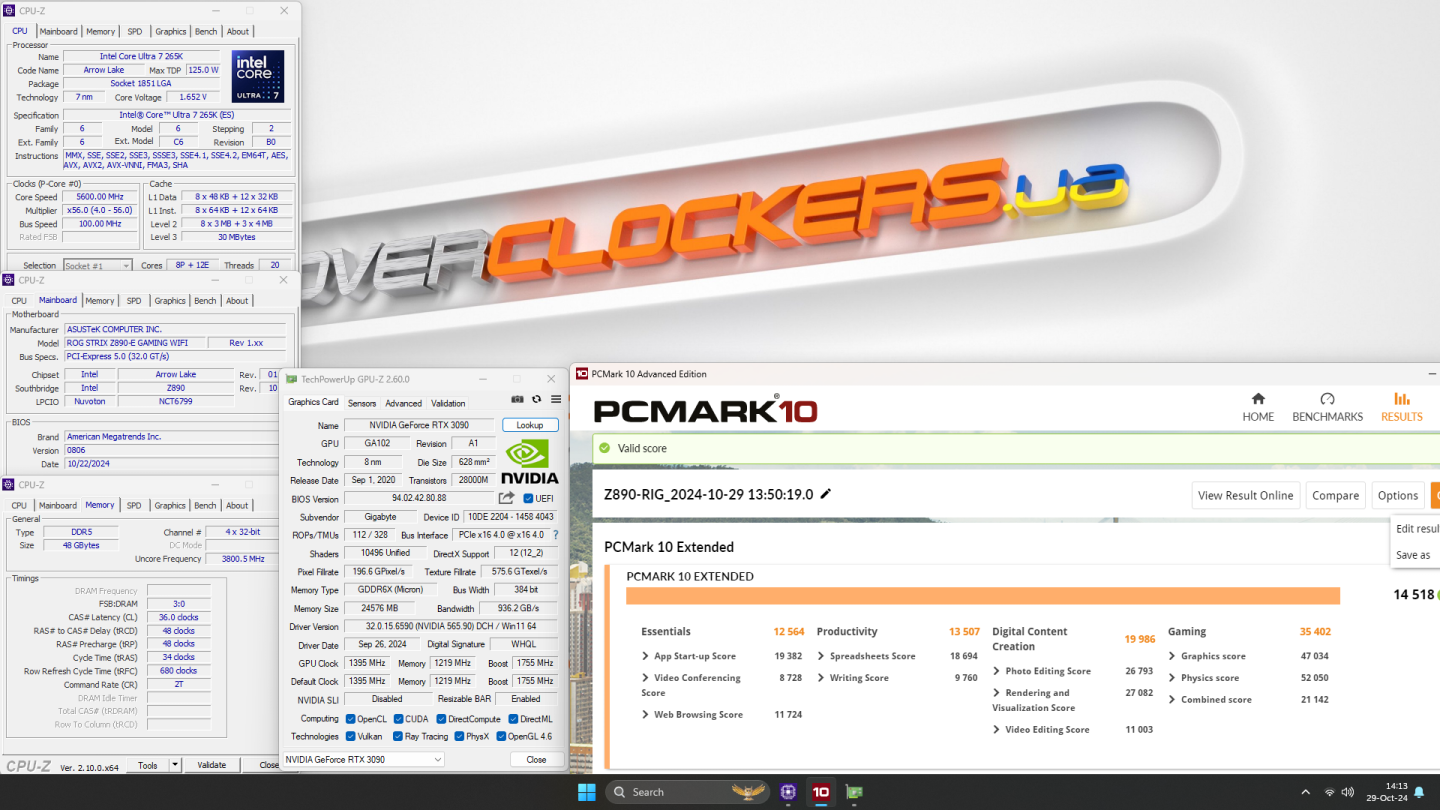

Галерея результатов работы на фабричных настройках:

Галерея результатов работы в режиме разгона:

Сводное тестирование

А мы сразу открываем результаты по энергопотреблению и напоминаем, что настоящие цифры потребления через коннекторы EPS12V действительно ниже, чем рапорт программных датчиков, ведь «дожор» происходит через питание материнской платы ATX 24-pin.

Переходим к бенчмаркам:

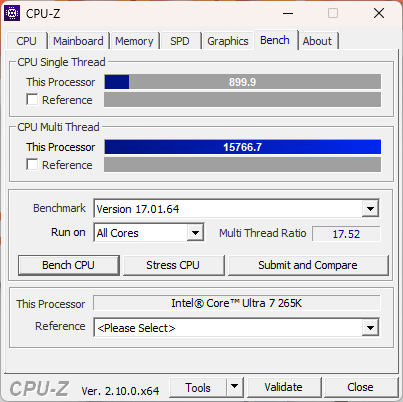

Ручной разгон Core Ultra 7 265K позволяет увеличить производительность по всем ядрам еще на 12% в среднем (пиковый прирост составил 24%). Отдельное ядро стало быстрее на 6% в среднем (пиковый прирост 8%). Отметим тот факт, что разогнанный Core Ultra 7 265K способен не просто приблизиться к заводскому Core Ultra 9 285K, а даже сравняться с ним в некоторых бенчмарках!

Если сравнивать Core Ultra 7 265K с предшественником в лице Core i7-14700K в заводском режиме, то сегодняшний герой обзора проигрывает старому процессору 3% по всем ядрам (пиковый проигрыш составил 24%), а по одному отдельному ядру новый процессор выиграл невероятных 0,6% в среднем (пиковый прирост 11%, а пиковый проигрыш — 17%).

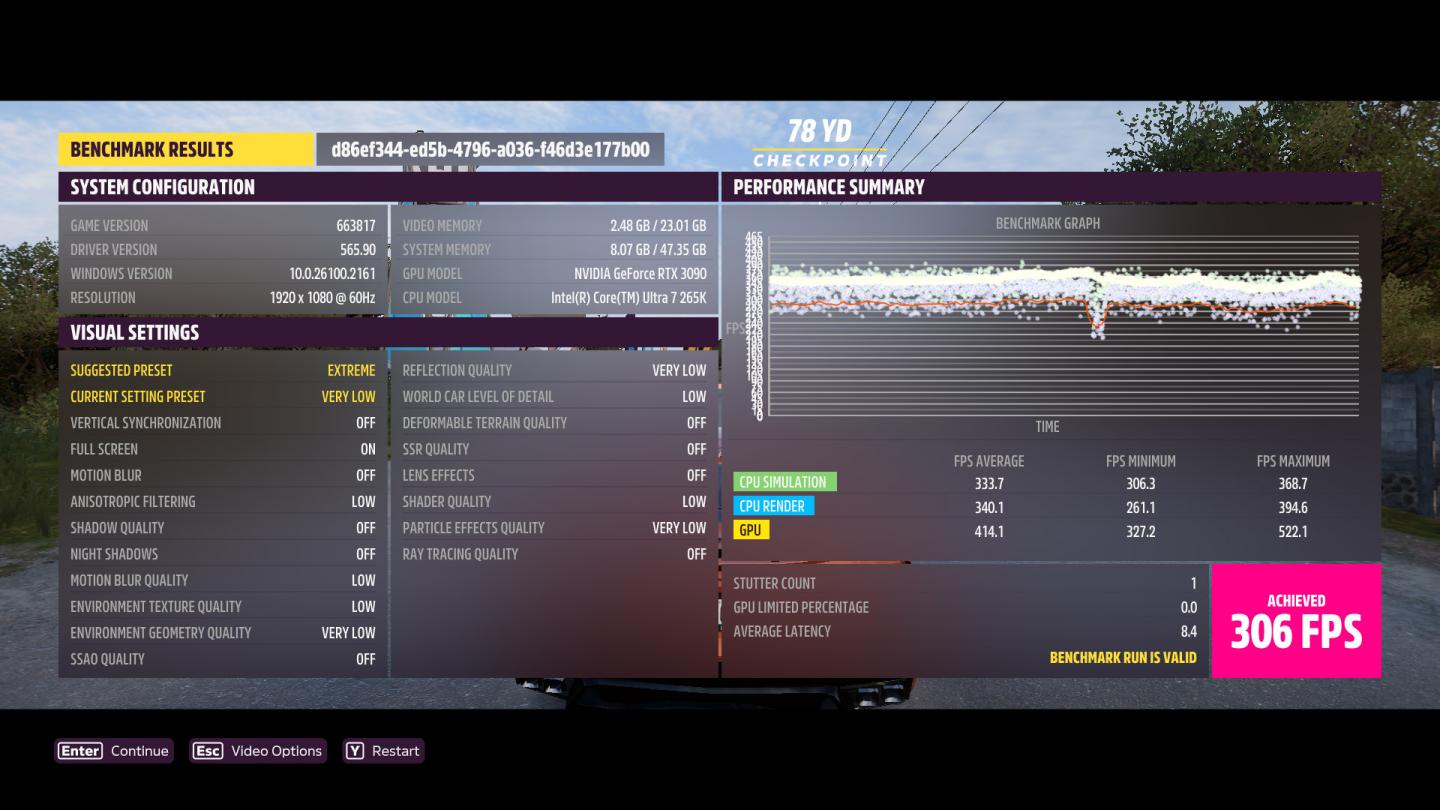

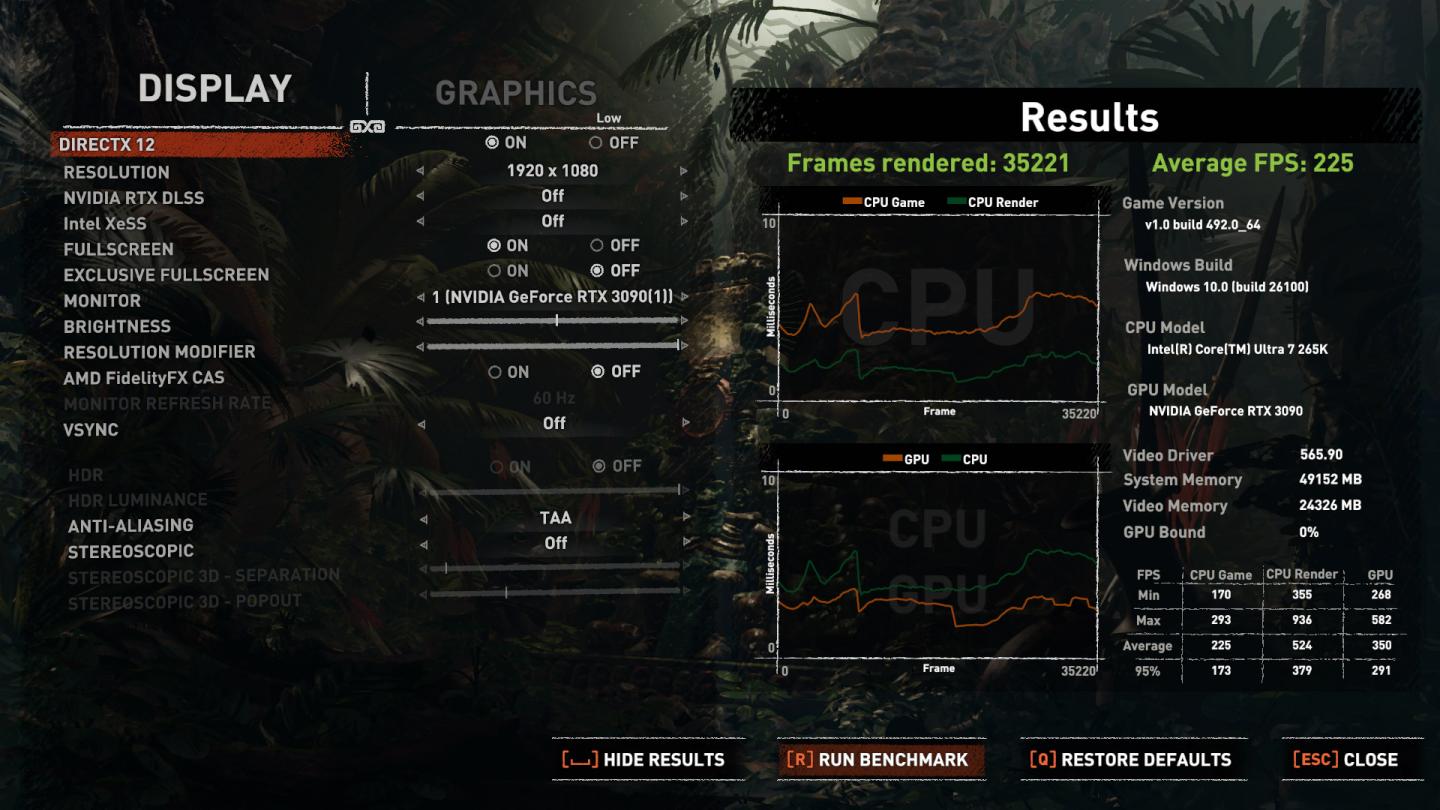

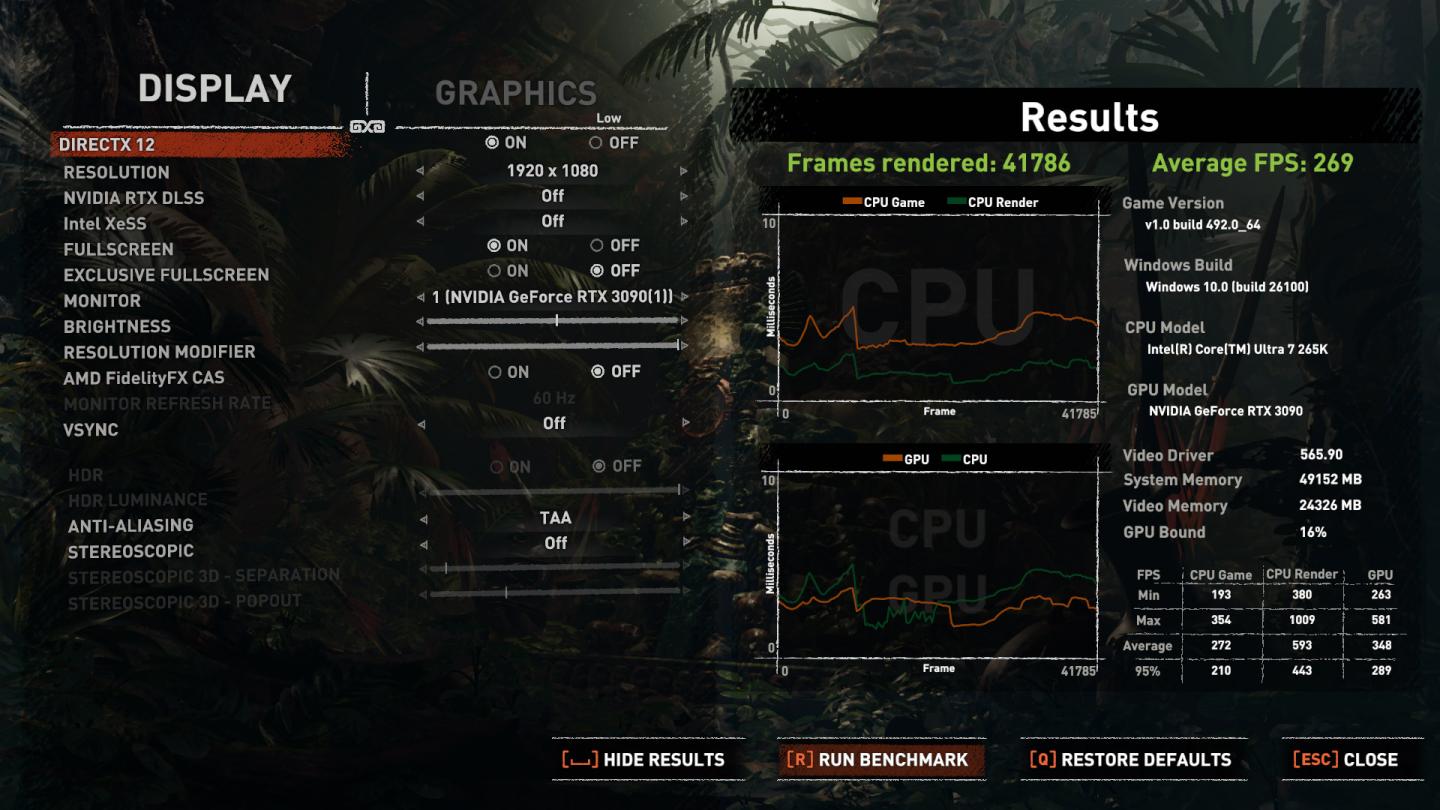

Переходим к геймингу:

Ручной оверклокинг увеличил средний fps Core Ultra 7 265K еще на 11% в среднем (пик 18%) на фоне номинального режима работы, однако это не очень сильно помогает ему догнать того же Core i7-14700K, на фоне которого произошла откровенная катастрофа, средний fps в заводском режиме уменьшился на 21% (27% пиковый проигрыш).

Выводы

Мы не станем в очередной раз издеваться над AVX-512 (упс, ну теперь точно не будем), а также не будем концентрироваться на глобальных выводах, читатели уже видели это в обзоре Core Ultra 9 285K.

Нам очень не понравилась цена флагманской реализации, а вот главный герой этого материала выглядит как действительно рациональный выбор для новой платформы LGA 1851. Судите сами, 6 МБ процессорного кэша, а также четыре E‑cores стоят в целых $195 переплаты на фоне Core Ultra 7 265K. А экономия в $80 с Core Ultra 5 245K приведет к потере того самого, да двух P‑cores дополнительно. Это ощутимая дельта! Так что можно смело утверждать, что Intel выбрал именно Core Ultra 7 265K как представителя золотой середины баланса цены/производительности в рамках архитектуры Arrow Lake и разблокированного множителя.

С точки зрения оверклокинга, и нашего собственного опыта с разнообразными экземплярами этого покемона (батчи X440K318, X440K326, L429F202) они имеют достаточно большие аппетиты после предела в 5600МГц по всем ядрам, и даже если напряжение позволит продвинуться дальше по отдельным ядрам (наш рекорд 5800 МГц по двум ядрам), то свои приветы выскажет режим паники от высокой температуры, который снизит частоты до 4 ГГц. А если в дело вступит Max Voltage Limits — то вообще 0,8 ГГц! Неудивительно, ведь тема оверклокинга Z890 и Arrow Lake на главном ресурсе соревновательного бенчмаркинга HWBOT на момент начала марта 2025 все еще пуста… Хотя следует отметить рекордную производительность одного отдельного ядра, турбочастоты которого почти не уступают старшему Core Ultra 9. Поэтому пользователи, чьи задачи не умеют качественно масштабироваться от количества ядер, гарантированно оценят это.

Резюмируем. Перед нами продукт одновременного эксперимента по делегированию производства партнерам, а также по-настоящему радикальным изменением архитектуры. Эта попытка получилась удовлетворительной, не хуже, и не лучше, особенно учитывая дичь начала 2025 года в мире видеокарт. Эта серия процессоров, это шаг назад в плане гейминга, шаг вперед в плане IGP, шаг в сторону в плане гиперпоточности, и довольно интересная базовая платформа. Она легко подлежит модернизации, или переопределению специализации, например производитель запросто может увеличить IGP до уровня полноценной видеокарты типа Intel Arc. Пользователю следует внимательно подойти к выбору процессора. Если упор идет на видеоигры, или максимальную абсолютную производительность — откровенно говоря, предшественники в лице Raptor Lake, или представители красного лагеря, выглядят лучше и рациональнее. Если же нужны возможности работы в профессиональных задачах, ИИ, или вера в «улучшение» и покупка платформы LGA 1851 сегодня с миграцией на следующее поколение — Intel Core Ultra 7 265K станет отличным выбором для этих нужд.